回到 20 世紀初漢字轉型之際

什麼是語言?常聽到的答案有:語言是一種溝通工具,承載並傳遞人們的想法。但是語言如果真的只是單純的工具,為什麼我們常有「你怎麼不懂我」的挫折感?曖昧模糊的語言一直存在生活當中,但曾幾何時,我們漸漸忘卻語言的多元樣貌,開始追求定義明確的表達方式?中央研究院 112 年「知識饗宴—錢思亮院長科普講座」邀請院內中國文哲研究所合聘研究員、臺大中國文學系講座教授鄭毓瑜院士,以「多義性與如何現代—二十世紀初漢字轉型的思考」為題,帶我們回到 20 世紀初現代漢字轉型之際,探討語言轉型的背後發生哪些值得省思的故事。

如果語言是溝通工具,為什麼你不懂我的心意?

我們每天都在使用語言與他人交談,可能是打在 LINE 上一句給遠方親友的問候,或是腦力激盪會議上引發眾人驚呼的妙點子。究竟什麼是語言?常聽到的答案有:語言是一種溝通工具,承載並傳遞人們的想法。但是語言如果真的只是單純的工具,為什麼我們常有「你怎麼不懂我」的挫折感?

日劇《First Love 初戀》有一段經典的告白場面,語言的溝通功能卻一時失靈。男主角並木晴道躲在學校屋頂抽菸,目睹了女主角野口也英正被男同學告白。只見男同學緊張的問:「妳……最喜歡吃什麼?」還等不及也英回答,男同學就害羞地跑走了,這時也英注意到躲在屋頂偷窺的晴道。

也英:他問我最喜歡吃什麼?

晴道:我覺得如果問別人最喜歡吃什麼,就代表喜歡這個人對吧?

也英:那並木同學呢?你最喜歡吃什麼?

晴道:拿坡里義大利麵。

旁觀者一聽便知,也英在跟晴道告白,但晴道卻當局者迷,一句「你最喜歡吃什麼?」藏著字句之外更多的言外之意。

這樣曖昧模糊的語言一直存在生活當中,但曾幾何時,我們漸漸忘卻語言的多元樣貌,開始追求定義明確的表達方式?

中研院中國文哲研究所合聘研究員、臺大中國文學系講座教授鄭毓瑜院士,將現代漢語的轉型回溯到 20 世紀清末民初的社會,在東西方文化相互碰撞之下,語言型態與思維模式發生什麼樣的轉變呢?

20 世紀初漢字轉型:賽先生推動的白話文運動

上過歷史課的你一定聽過陳獨秀於 1919 年新文化運動期間提出的「德先生」(民主)與「賽先生」(科學)。在飽受西方列強侵襲、社會百廢待舉的亂世下,民國初期的知識份子期望藉由引進民主制度與科學思潮,達到立新破舊、救國圖強的目標。

其中,科學思潮也間接導致漢字轉型,鄭毓瑜點出轉型的關鍵:「如果追本溯源,漢字轉型跟某一種技術體系的科技文明有關,是以科學、機器為主的價值框架。」

舉例來說,美國科學哲學家 Lewis Mumford 在 1934 年出版的《技術與文明》(Technics and Civilization)談到科技文明掛帥的世界,人們用分、秒、時、日、天、年等時間單位劃分出一個可以計算、獨立出來的世界。以前我們會以「那天傍晚彩霞滿天的時候」來表述事件發生的時空背景,但現在我們需要知道「當時是幾點幾分」才有明確掌握事件細節的完整感。

這樣追求精準與規則的價值觀充斥在當代社會,鄭毓瑜進一步舉例:「每次坐飛機的時候,我最喜歡看航線圖,從地圖上的經緯度可以知道,原來我們現在這裡、等一下要到那裡。」

換句話說,人們透過這些格子、線條構成的精密尺度與圖表,征服或重新發現了宇宙;反過來說,人們從此接受這些方格與線條的安排與擺布。

回到漢語在民國初期的轉型,受科技文明影響而產生的「文法」與「標點符號」改革,成為形塑當今語言的方格與線條,尤其以胡適為首的「白話文運動」最具影響力。

胡適在美國教外國學生古典文學時發現,漢語在寫作時要留意平仄押韻,讀書時還要以「句讀」斷句以辨明經文意旨,且充斥許多傳情表態的「虛字」。例如翻開《莊子‧齊物論》會看到一串文字寫道:

不知周之夢為胡蝶與胡蝶之夢為周與

此處的「與」就是眾多虛字之一,在朗誦時需以悠緩的長音表達疑惑的情緒,也暗示此處要用句讀來斷句。種種複雜、模糊又多變的規則不利一般大眾學習,這引發胡適投入漢語改革的決心。

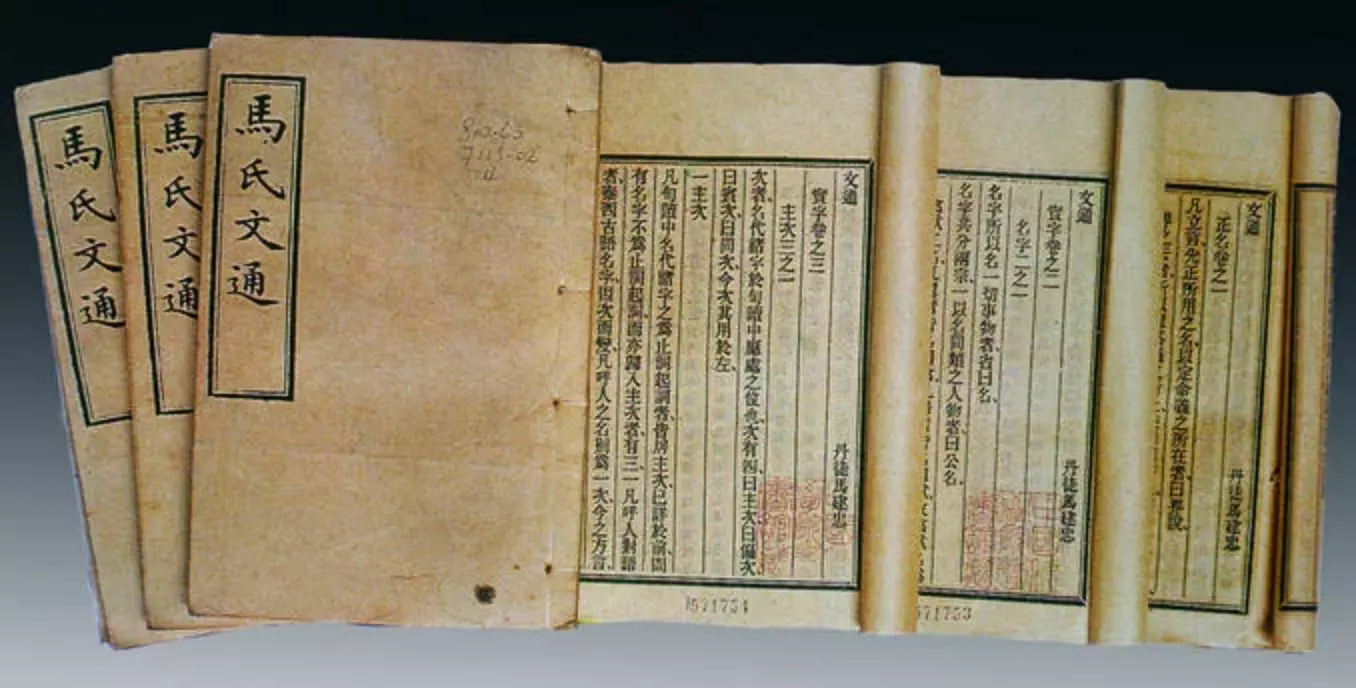

於是,胡適在《馬氏文通》啟發下,試圖以西方文法分析古文並開創白話新文。在 1915 年於《科學》雜誌發表的〈論句讀及文字符號〉中,胡適刻意不談虛字,認為應改用「問號」代替古文常見的哉、乎、耶;「詫號」(驚嘆號)代替也、吁、噫等虛字。

此外,胡適嚮往一種自由的、像說話的白話,捨棄古文著重的音節頓挫,既打破兩個字為一節的節奏慣例,也打破聲調上韻偶和平仄的要求。胡適舉例「祝福你掃雪的人」,這句話的前六個字都是仄聲,在古文的標準裡不算好句子,卻符合胡適強調的不規則但不受拘束的新聲音。

白話文運動連同崇尚實用主義的科學思潮,也深深影響了民國初期的教育政策。胡適與周作人、錢玄同、劉復等人一起提議的「請頒行新式標點符號議案」,終在 1920 年獲教育部公布施行。同年,《教育部令第七號》通令全國國民小學一、二年級改國文為語體文,並廢除古文。

翻開當時第一批小學白話文課本,如《新小學教科書國語讀本》、《新中華國語讀本》等,根據學者郭澤寬、陳祥丹的研究,課文包含許多白話童謠、兒歌,但更多的是生活中的實用性書寫,有書信、日記、便條、電報、會議紀錄等,甚至還教學生設計價目表、開立發票、撰寫廣告等商用文書。

新式的國語教育讓漢語擺脫古文的束縛,有系統的文法與標點符號,源自日常生活的教學內容,讓讀書識字變得親民且務實許多,卻也讓古典文學淪為一種尷尬的存在。

語言的「多義性」:隱身字句與意義之間的複雜關係

直至今日,我們依然在辯論教科書中文言文的比例多寡。究竟我們該怎麼看待文言文在今日的存在意義?

鄭毓瑜從時間觀切入討論:「我們現在好像覺得,如果你不能適應當代,就要被淘汰。這是科學啟蒙以來進步觀念影響的『線性時間觀』,總是面向未來。然而,文字這個媒介之所以源遠流長,是因為它不隨著時間而消失,其影響力可以靠不同世代的人共同完成。」

從古至今,隱藏在語言中的「多義性」打開了科學思潮之外,另一種觀看字句與意義之間複雜關係的可能性。

事實上,無論是文言文或白話文、東方或西方語言都存在「多義性」,聲同義近、一音多義或一字多義的情況屢見不鮮,我們很難以文法規範語言的表現形式。

語言學家張世祿曾以「止」字為例,該字的原意是「腳趾」,卻讓人聯想到「舉止」、「靜止」、「終止」、「阻止」、「禁止」等字詞,不僅賦予「止」字不同意義,也可作為名詞或動詞使用,必須細讀文本、從上下文反覆推敲才能辨認。

此外,有些字詞還會穿越古今,在不同時空下傳達各自的感觸。例如飽受亡國之苦的南唐後主李煜、在北京王府井大街上遊蕩的廢名,都在詩句中用了「寂寞」二字:

李煜與廢名的「寂寞」同字、同音,卻有不同意義。亡國之君李煜獨自步上西樓,只見梧桐樹孤立院中,幽深的庭院籠罩在淒涼的秋色之中,不禁觸景傷情,想到自己如同那深院裡孤立無援的梧桐樹,產生物我交感的寂寞之情。

至於廢名則是身處在現代都市之中,感受到物我之間的疏離感,你越客觀我卻越主觀,看似熱鬧的街頭卻充斥著寂寞的靈魂。

上述案例看似在討論「文法」問題,其實真正該關注的是「修辭」,首先我們必須回到有血有肉的人本身來做思考,釐清人們使用語言可能有哪些目的?

心理學家唐鉞,也是胡適推動白話文運動的好夥伴,在 1923 年出版的《修辭格》中提出「變革的語法」。他指出使用語言文字不只要求符合文法準則,以便達成可以理解、溝通的「認知」作用,更重要的是透過修辭引發「情緒」上的作用。

隨後,1929 至 1931 年,新批評始祖 I. A. Richards 至清華大學講學,對於文法規範的反省、以「思想」為依據的新研究方法,將 1920 年代以來討論漢語文法的風潮,轉向以意義、感情為主導的表意方式,也提示漢語的發展還有另一種新視域。

Richards 在《科學與詩》(Science and Poetry, 1926)一書中提出兩種語言型態,一種是「科學的語言」(Scientific language)不受個人情感影響,也不需考慮藉由符號所指的客體能否復原閱聽者的感官知覺狀態。

另一種是如詩詞般的「召喚性語言」(Evocative language),可透過節奏、押韻、過往韻律經驗,以及在情境回憶中因聯想而生的情感,在讀者身上召喚出情緒、渴望、感覺與態度。

漢語體系在建構過程中,意識到宇宙萬物、人的身體並非只是一個個按次序活動就可發揮效用的零件,一名「感知複雜的人」才是理解與表現的關鍵,不是只為了便利、快速、簡單的指認與溝通。

21 世紀再轉型!跨領域怎麼溝通?如何與 AI 共處?

如果說 20 世紀初漢字的轉型是「精確」與「多義性」之間的拉鋸,那麼 21 世紀的再轉型則面臨不同領域之間如何「跨域共感」的問題。

在著重專業化分工的科學思潮下,我們已細分出不同學科領域,每個學科有各自的學術典範與思維模式,導致學科之間溝通合作的障礙。「做科學實驗的人不會找文科的人討論;覺得你不理解文學的人也不會跟你談文學,相互理解成為我們最大的難題。」

因此,鄭毓瑜認為,在跨領域之前必須尋找最根本的共感,從人類怎麼認識萬物萬事來思考跨領域的可能途徑。

在跨域共感的過程中,「感動」與「表現」非常重要!每個人都有過感動的時刻,也有想要說或寫出來的表現慾望,這是一切認識活動必經的兩個基本層面。

內心的「感動」通常源自站在他者的角度理解箇中奧妙,接著我們將理解後的資訊咀嚼消化後,捫心自問內心深處的感受是什麼,最後我們把經過轉化的感受「表現」出來。

鄭毓瑜分享跨域合作中,周泰立教授提及關於醫生問診的敘事能力。醫生看診時常會問病人有多痛,但很多病人無法明確說出到底幾分痛,這就考驗醫生是否有敘事能力。

這種敘事能力正是「感動」與「表現」的發揮,你必須先理解病人可能是什麼狀態,再用病人能理解且有感的方式表達出來,例如是吃不下飯的痛,或是睡不著覺的痛。如果醫生能有效引導病人表達痛的感受,將有助醫病關係的改善,進而做出適當的診斷。

此外,關於跨域共感的溝通對象,除了不同專長領域的人類以外,鄭毓瑜更提醒現在已進入一個包含「非人」的混合時代,我們無法只用人的視角看待事物,還必須關注 AI 的視角。

近期熱門的 ChatGPT、 Bing Chat 等聊天機器人能以邏輯通順、資訊豐富且深具耐心的文字回覆人類提問,顛覆了只有人類能擅用語言的既定認知,AI 將取代人類的恐懼甚囂塵上。

然而,就鄭毓瑜的觀察,ChatGPT 或 Bing Chat 多是提供定義式的短語,回覆的內容主要是「已知」的有限資訊,難以「多義性」的語言表現感知複雜的人類思維。這是因為 AI 的訓練出自設計者目前的偏好或定見,如果想讓 AI 更貼近人類需求,就必須仰賴人類持續更新且多樣化的經驗。

這麼做的結果將促使我們發現:人的思想、情感與表現是這麼難以捉摸,有時我們會在不經意間說出意料之外的新奇論點,發覺人類擁有開拓「未知」領域的無窮潛力。

「我們現在很關注 AI 的發展,同時不要忘了,人也在不斷超越自己,這樣雙方面合作起來就比較不會令人擔憂,從跨域的觀點來看,AI 其實是我們很好的輔助。」鄭毓瑜以正向的心態看待人類與 AI 的相處。

語言不斷轉型中,是不同文化多重交接與反省的過程,是古今、中西彼此借取、互相建設、交接跨界的文明成果。

從 20 世紀初中西文化相互建構的漢字轉型,到當代不同學科之間的跨域共感、關懷「非人」的未來世界。鄭毓瑜帶領我們看見,語言不只是語言,背後藏有一個感知複雜的人,其多元的樣貌是我們共同形塑的成果。

本文轉載自《研之有物》。原文請<點此>