台灣醫療多年來在亞洲乃至全球享有盛譽,然而,隨著科技快速進步、社會結構的轉變及醫療現場需求的變化,傳統的醫學教育模式已難以完全滿足現代醫療環境的挑戰。近年來,人工智慧(AI)、精準醫療、跨領域合作、醫美產業的崛起不斷衝擊醫學教育體系,使得台灣醫學教育的改革成為當前刻不容緩的議題。

醫美雖屬醫療行為的一部分,但其訓練方式與傳統醫學專科截然不同。目前不只日本、韓國盛行「直美現象」(只完成初期臨床研修,就立刻進入醫美產業的年輕醫師),台灣現在也一步步走向這個方向,許多醫學中心甚至招不滿「五大科」(內、外、婦、兒、急診)住院醫師。

醫學生該如何平衡科技應用與人文素養,使未來的醫師不僅是優秀的臨床執行者,更是具備同理心與人道精神的醫療領導者,如何在AI時代保持獨立思考與臨床判斷能力?將是改革的關鍵課題。

和信醫院於3月15、16日舉辦「醫學未來與醫療教育改革論壇(The Future of Medicine and Medical Education Reform Symposium)」由董事長黃達夫邀集全球醫療科技層峰領袖,共同探討醫療發展趨勢,以及醫學教育如何為台灣培養更多優秀的醫療人才。

面對未來挑戰,醫學教育該如何與時俱進?

曾擔任哈佛大學公共衛生學院院長、哈佛大學教務長以及美國國家醫學院(現為美國國家醫學院)院長的Harvey Vernon Fineberg先分享,醫學教育一直以來都是一項不斷發展的領域,面對科學進步、社會需求變化與醫療資源分配不均的挑戰,改革成為必然。

不過Harvey提到,醫學教育的變革受到多方面因素影響,最主要的驅動力來自於科學發現、新穎的醫療與健康干預措施。例如,個人化醫療、CRISPR基因編輯、幹細胞療法、癌症治療的檢查點抑制劑(PD-1/PD-L1 阻斷劑)、mRNA疫苗、人工智慧輔助的蛋白質設計(如 AlphaFold)等,都為臨床實踐帶來革命性的改變,使醫學教育內容必須同步更新,確保新一代醫師具備相應的知識與技能。

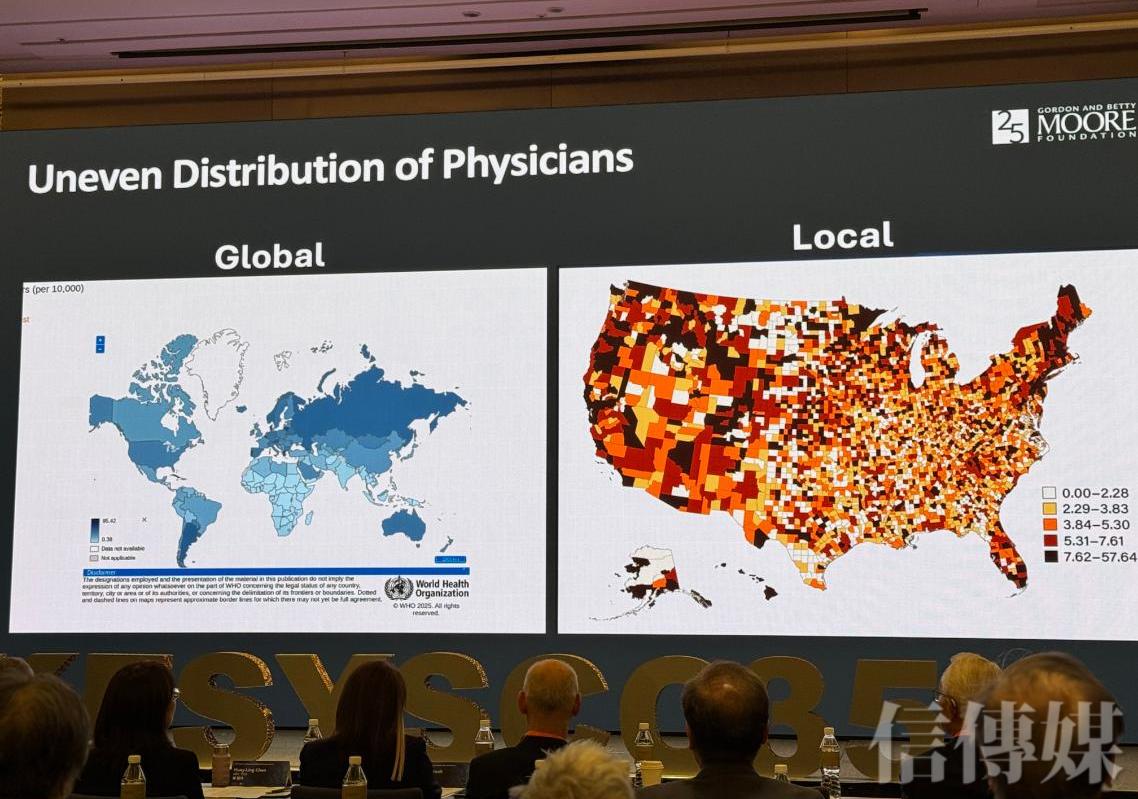

此外,醫療資源的持續不均也促使醫學教育改革。Harvey舉例,儘管醫學與護理專業畢業生人數有所增長,但專業人員的分佈仍然不均,部分地區醫療資源不足,而都市地區則可能醫療資源過剩。他認為,這樣的問題需要醫學教育在課程設計中強調公共衛生、醫療政策與基層醫療培訓,以縮小醫療資源分配不均的差距。

而流行病學轉變與新興疾病的出現,如新冠疫情,也使醫學教育需要不斷調整,像是新興傳染病的診斷與控制、疫苗開發、流行病學模型等知識與技能,都應納入醫學課程,以應對未來的健康挑戰。

至於科技如何促進醫學教育?

Harvey強調科技的發展為醫學教育帶來嶄新的學習方式,且新冠疫情加速了遠距醫療與虛擬教室的普及,使醫學教育更具靈活性。例如,電腦輔助學習、翻轉課堂(Flipped Classroom)、增強型資料儲存庫等數位工具,使學習資源更加豐富,全球影響力也因此擴展。其他創新技術,如虛擬患者與化身、醫學模擬與機器人輔助教學、擴增實境(AR)與人工智慧(AI),使學生能夠在低風險環境下進行實作訓練,提升醫學生的臨床技能與決策能力。

醫師的多重職業角色與終身學習

Harvey認為,現代醫師的角色不再局限於臨床診療,而應該是多元發展。「醫師可以成為科學家、教育家、管理者、政策分析師、公衛專家甚至倫理學家。因此,醫學教育應培養學生具備多元技能,以適應不同領域的發展需求。」

他也提到,終身教育(Lifelong Learning)已成為醫學專業發展的核心,醫療知識更新迅速,醫師必須持續學習以維持專業能力,確保能夠提供最新且最有效的治療方法,Harvey認為醫學教育應鼓勵醫學生建立自我學習的習慣,他強調,「Put the passion first!(把熱情放在首位)要激起學生的好奇心、驅動力,提供給他們關鍵學習和訪問的工具,讓他們可以終身學習。」

Harvey形容醫學教育的未來充滿挑戰,如同「行到水深之處」卻「偏往虎山行」,唯有勇於面對並持續改革,才能確保醫療體系為社會提供最優質的健康照護。

醫美高薪誘因下,醫學生的初心如何堅守?

至於醫美產業發展帶來倫理層面的挑戰,特別是在「醫療專業」與「商業利益」間的平衡,要如何讓醫學生不那麼「唯利是圖」?

與黃達夫一同推動台灣醫學教育改革的和信醫院神經內科主治醫師賴其萬,接受《信傳媒》訪問時先指出,最近接到一封以前學生寄給他的信,是南部某醫學院後醫系的畢業生,現在是非常優秀的心臟外科醫師,「他跟我說他幾乎也要去做醫美了,醫美那邊開出非常優渥的待遇,但後來他決定繼續待在原本的醫院做心臟外科醫師,雖然他也跟我說:『老師,我不曉得我還可以撐多久......希望老師能以我為榮。』」

醫美現象的根源,是否是健保30年下來導致的結果?

「我認為源頭還是回到每個人的價值觀,如果他是把病人的滿意當成最大的價值觀,事情就不一樣了。」賴其萬說,「我想那位學生還是有一個價值在他心中。」

但對醫療的熱情和價值觀,是較為抽象的概念,要如何喚醒學生的初心?在醫學人文教育這塊怎麼去補足?

「所以我剛剛提到價值觀,我們過去做了很多嘗試是失敗的,但還是要盡量去努力,讓他們在年輕的時候還有理想,常跟他們討論,讓他們有這樣(以病人的滿意為優先)的價值觀,他們畢業後看病人時,(老師)也常跟他們討論從這個病人身上看到什麼?怎麼樣找回你自己的價值?」賴其萬分享。

美國加州大學洛杉磯分校醫學院副教授Rachel Brook在論壇中也分享,她會告訴學生,「我不在乎你多聰明、你知道多少有關於抗生素的事,如果你們看到病人,該怎麼決定、什麼時候要使用這些抗生素?你知道病人痛過的感覺嗎?電子病歷中沒辦法告訴你這些。」

Rachel認為醫學院第一年就要增加臨床見習,以便知道出現在病人身上的是哪一種疾病,且在病人的生活背景下要如何照顧這些病人。「若我們的學習者沒有批判性思考,怎麼能判斷AI說的是對還是錯?我們需要教導他們問出正確的問題。」

AI正在重塑醫學教育,「深人文」素養成為關鍵

談及當代醫學教育與科技發展,論壇與會者、國立陽明交通大學公衛所所長楊秀儀接受《信傳媒》訪問時指出,醫學教育涵蓋基礎教育、形成教育與轉型教育,強調共同學習與科技運用。「然而,現今的醫學生與專業人員面臨極高的學習要求,例如要求跨領域專業能力,甚至同時具備醫學與工程背景。」她認為這樣的多重專業訓練在現實中難以實現,因為時間與精力的限制,使得學生的負擔過重。

楊秀儀強調,醫學教育應以長遠視角來規劃,且應重新審視何時及如何引入AI學習,引用孔子的學習階段,她認為醫學教育應逐步培養知識、態度與整合能力,而非過早要求學生進行複雜的變革與對話。「現今的醫學生在大二就需學習醫學人文,而當他們真正進入臨床階段時,卻因為國考壓力無暇深思。」

她認為,醫學教育應從結構與制度層面進行調整,包含醫師國考要不要考?「其實澳洲的醫學教育裡面沒有國考,因為入學就已經很難了,當然以後有更大的問題是所有的accuracy(準確性)都已經可以靠AI去check(查驗)你了,還需要國考嗎?標準答案AI就可以做了,醫生該做什麼?以後考的就不是醫學知識,而是你的糾錯能力,你如何糾錯?怎麼知道糾錯?」

針對AI的應用,楊秀儀強調應該從人文角度加以探討,而不僅是技術層面的運用。她認為現行的醫學教育過度強調科技的準確性,卻忽略了「深人文」(Deep Humanity)的價值。在強AI時代,她認為人文素養的重要性更應被強調,才能讓未來的醫療專業人員不只是技術執行者,更能夠展現同理心、領導力與遠見。

黃達夫也強調,醫學教育改革是一項持續進行的工程,必須隨著科學、健康與社會需求的變化而調整,關鍵在於如何使學習方法與內容保持動態適應性,並確保醫學生與執業醫師具備終身學習的能力,重新思考AI的角色與限制,讓科技輔助醫學發展,而非取代人類的專業價值。